Le point sur

L’élevage d’insectes a du plomb dans l’aile

La filière française en difficulté.

Vers de farine, mouche soldat noire, grillons domestiques… Un temps présentée comme le futur de notre alimentation, la filière de l’élevage d’insectes peine à prendre son envol.

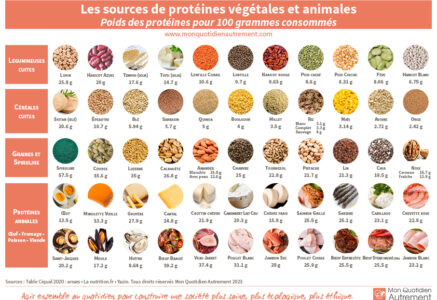

Pourtant, dès 2013, un rapport de la FAO (l’organisation mondiale pour l’alimentation et l’agriculture) présentait l’élevage d’insectes comme une solution potentielle aux défis environnementaux liés à l’élevage conventionnel. Un source de protéines animales, avec un impact moindre sur l’environnement.

Des acteurs en difficulté

La France s’est engouffrée dans ce secteur porteur, jusqu’à devenir l’un des leader en la matière. Plusieurs acteurs de taille se sont développés au fil des années. A grand renfort de fonds publics. Jusqu’à la douche froide…

Début 2025, deux des plus grosses entreprises spécialisées dans l’élevage d’insectes ont failli disparaître. Agronutris, spécialiste de la mouche soldat noire, a failli mettre la clef sous la porte, avant d’être sauvée de justesse, mi-septembre, par un autre acteur français du secteur, La Compagnie des insectes. Le sort d’Ynsect, un temps figure du proue de l’avenir de l’élevage d’insectes en Europe est toujours en sursis. Placée en procédure de sauvegarde en 2024, la start-up a vu sa période de redressement judiciaire prolongée jusqu’en janvier 2026.

Un impact environnemental plus important que prévu

Plusieurs éléments expliquent ces difficultés. D’abord des débouchés finalement restreints. Les consommateurs sont encore très réticents (voire écœurés) à l’idée de consommer des insectes, même sous forme de farine, incorporée dans des aliments transformés. Il faut donc se contenter de l’alimentation animale.

Mais la farine d’insectes s’avère deux à dix fois plus coûteuse que la farine conventionnelle (poissons, soja…) pour les animaux d’élevage. Les acteurs du secteur se sont alors en grande majorité rabattus sur l’alimentation pour animaux de compagnie. Des croquettes haut de gamme pour chiens et chats. Un bien petit marché, en somme.

Coup de grâce, les bénéfices environnementaux de cette filière sont aujourd’hui largement remis en doute. D’une part car les insectes ont besoin d’une température située entre 25 et 30 °C pour grossir rapidement. Ce qui nécessite de chauffer les bâtiments d’élevage. Des bâtiments que les acteurs du secteurs ont pensé très grands. Et qui se montrent ainsi très énergivores.

Autre pierre d’achoppement : l’alimentation de ces insectes. Il était initialement prévu de les nourrir à partir de déchets alimentaires. Vertueux d’un point de vue environnement. Mais complexe à mettre en œuvre. En raison des contraintes réglementaires, de la difficulté logistique à acheminer les déchets jusqu’aux sites d’élevage, en quantité suffisante, de la qualité variable des apports… Les éleveurs se tournent donc vers des dérivés de céréales (son de blé, drêches de brasseries…), utilisés habituellement dans les élevages traditionnels. Ce qui accroît la demande dans ces sources d’alimentation animale, dont la culture a un impact non négligeable sur l’environnement.

Des gigafactory trop ambitieuses ?

Enfin, la plupart des éleveurs ont fait le choix de modèles de type gigafactory. Des modèles qui impliquent la construction de très grandes usines et la production de masse, permettant en théorie de réaliser des économies d’échelle importante. Des modèles qui impliquent également de passer rapidement à l’échelle industrielle. Un montée en puissance complexe à réaliser d’un point de vue technique, qui a mis en difficulté plusieurs acteurs.

D’autres acteurs semblent pourtant encore tirer leur épingle du jeu. On peut par exemple citer Invers, implanté en Auvergne. Qui a fait le choix d’un développement plus modeste. Et s’appuie sur les agriculteurs locaux pour l’élevage des insectes. Invers a le particularité de se charger de la reproduction des insectes et de la transformation en farine et croquettes. Un modèle plus décentralisé, qui pourrait se montrer plus résilient à l’avenir.

Pas de commentaires