Entretien

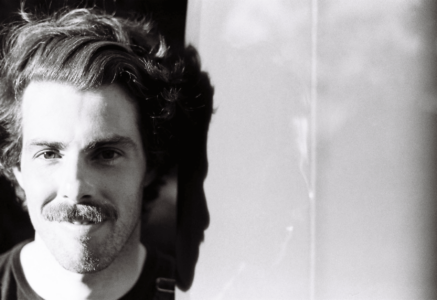

Christophe Cassou, climatologue : « Je conjure mon écoanxiété par l’action »

Écolucide, mais plus forcément écoanxieux.

Climatologue, le chercheur français Christophe Cassou, 51 ans, est l’un des auteurs principaux du sixième rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec). Auprès de Mon Quotidien Autrement, il revient sur son expérience de scientifique, alerte sur le changement climatique et sur sa façon d’envisager le futur.

Qu’est-ce qui vous a donné envie d’étudier le climat ?

Gamin, les événements météorologiques extrêmes comme les tempêtes ou les vagues de froid me fascinaient. À cet âge-là, on ne sait pas vraiment ce qu’est le climat, on l’aborde via ces phénomènes. Je suis entré par cette porte-là pour m’intéresser à leur prévision, à la météo, à la compréhension des processus associés. Puis j’ai fait des études de physique, mais à la fin de mon cursus, je ne projetais pas toute ma vie là-dedans. C’était intéressant, mais je trouvais cette science un peu froide, on ne peut pas la palper. Alors je suis revenu à mes premières passions en passant un DEA [équivalent master] en dynamique de l’atmosphère et de l’océan. J’ai fait une thèse sur le rôle de l’océan dans les fluctuations climatiques en Europe. C’était l’époque des toutes premières projections climatiques avec des modèles numériques mathématiques, pour prévoir les grandes tendances.

Qu’est-ce qui a changé aujourd’hui dans la compréhension des phénomènes climatiques ?

Quand on regarde les scénarios climatiques qu’on faisait il y a vingt ans et qu’on les confronte à la réalité, on est sur la trajectoire prévue… Le climatologue n’est donc pas surpris par ce qui est en train d’arriver, par contre il est inquiet parce que les bouleversements sont quand même massifs. Ce qui change aujourd’hui dans notre compréhension du réchauffement climatique, c’est une évaluation plus fine et une analyse critique de ce qui est en train de se passer à l’échelle régionale d’un continuent ou sous-continent. On connaît mieux les processus physiques qui sont associés aux spécificités régionales, pourquoi certaines régions se réchauffent plus vite que d’autres.

Vous êtes l’un des principaux auteurs du dernier rapport du Giec… Qu’est-ce que cette expérience vous a apportée ?

Je fais partie du groupe 1 du Giec, portant sur les bases physiques du climat. Celui-ci a reçu 1 000 candidatures de scientifiques à travers le monde, 234 ont été sélectionnées, selon un ensemble de critères : expertise, parité, représentativité des différents pays… On est plus ou moins incité à candidater par nos pairs. Je trouvais aussi que c’était une belle opportunité. Que c’était une occasion de prendre un peu de recul sur les sciences du climat. Parce qu’on fait une évaluation de toute la littérature scientifique, pour établir du sens entre toutes les études parues depuis le dernier rapport et en évaluant la robustesse de leur conclusion, afin d’établir une synthèse des connaissances sur les niveaux de risques et les scénarios d’adaptation.

C’était une expérience très riche, ainsi qu’un défi. On se retrouve à nouveau dans une démarche apprenante sur certains sujets, on travaille avec des collègues de toutes les nationalités donc il faut prendre conscience des biais culturels et des réflexes de recherche qui changent, même si on arrive aux mêmes conclusions. C’est surtout une charge mentale très forte : on cherche à fournir la meilleure évaluation possible pour aider à la prise de décision, c’est une forme de responsabilité, il ne faut pas se planter.

Quand on est réaliste sur l’état du monde, comment fait-on pour avoir encore de l’espoir ?

C’est très personnel je pense. Je conjure un peu mon écoanxiété par l’action, par la dynamique collective. J’essaye de m’impliquer dans des activités de diffusion du savoir pour être un acteur de cette transformation sociétale nécessaire, pour éviter le mur vers lequel on va rapidement. En tant que climatologue, je me dis qu’on a le devoir d’essayer de porter ces messages-là. Il faut faire comprendre que lutter contre le changement climatique n’est pas punitif, c’est le changement climatique qui l’est.

Quels conseils un climatologue comme vous, Christophe Cassou, peut-il donner à des personnes écoanxieuses ?

Ne pas rester seul, c’est la première chose. Pour moi, l’écoanxiété vient aussi de l’inaction. On a peur et on est paralysé par quelque chose sur laquelle on a l’impression de n’avoir aucune prise. Diminuer son écoanxiété n’enlève pas son écolucidié. On est lucide qu’on va vers des trajectoires menaçantes. Mais on devient moins anxieux si on passe à l’action, en particulier l’action collective. Ça permet de dépasser l’injonction aux petits gestes. Les petits gestes sont absolument nécessaires. Mais ils font porter la responsabilité sur l’individu et maintiennent l’écoanxiété. Parce qu’il est difficile de voir que nos actions individuelles participent à un effort plus collectif. Et donc d’en voir la portée.

Diminuer ou trier ses déchets, ça ne suffit pas à diminuer son écoanxiété, selon moi. Chacun peut trouver un moyen de s’engager vers la transformation de notre société vers un mode de vie bas carbone selon son caractère : faire des actions de désobéissance civile, se présenter à un conseil municipal… Aujourd’hui, il y a beaucoup d’opportunités pour s’engager dans cette transformation vers un mode de vie bas carbone.

Pas de commentaires